相続放棄を活用し海外在住の方の手間を少なくしたケース

ご利用サポート

相続手続き丸ごとサポート

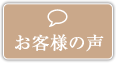

登場人物

被相続人

父

相続人

母

Aさん

Bさん

相談内容

「父が亡くなった。母に全て相続させたいが、海外在住の妹(Bさん)がいるのでどうしたらいいか相談したい」とAさんがご相談にいらっしゃいました。

相続人は3人で母とAさんBさんです。

Aさんは母の近くに住んでいますが、Bさんは海外に住んでいます。

相談にはAさんがご来所くださり、Bさんもビデオ通話で参加してくださいました。

財産は父と母が住んでいた家と預貯金です。

AさんとBさんは、財産を全て母が相続し、家は売却して施設の入所費用に充て、残りの財産は母の生活費にして欲しいと考えていました。

そしてBさんからは「自分の手間を出来るだけ少なくしてほしい」という要望がありました。

そこで私たちは、Bさんが相続放棄をして、Aさんと母が遺産分割協議に押印する方法を提案しました。

これはどういうことかと言うと、通常、相続手続きを進めるためには相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

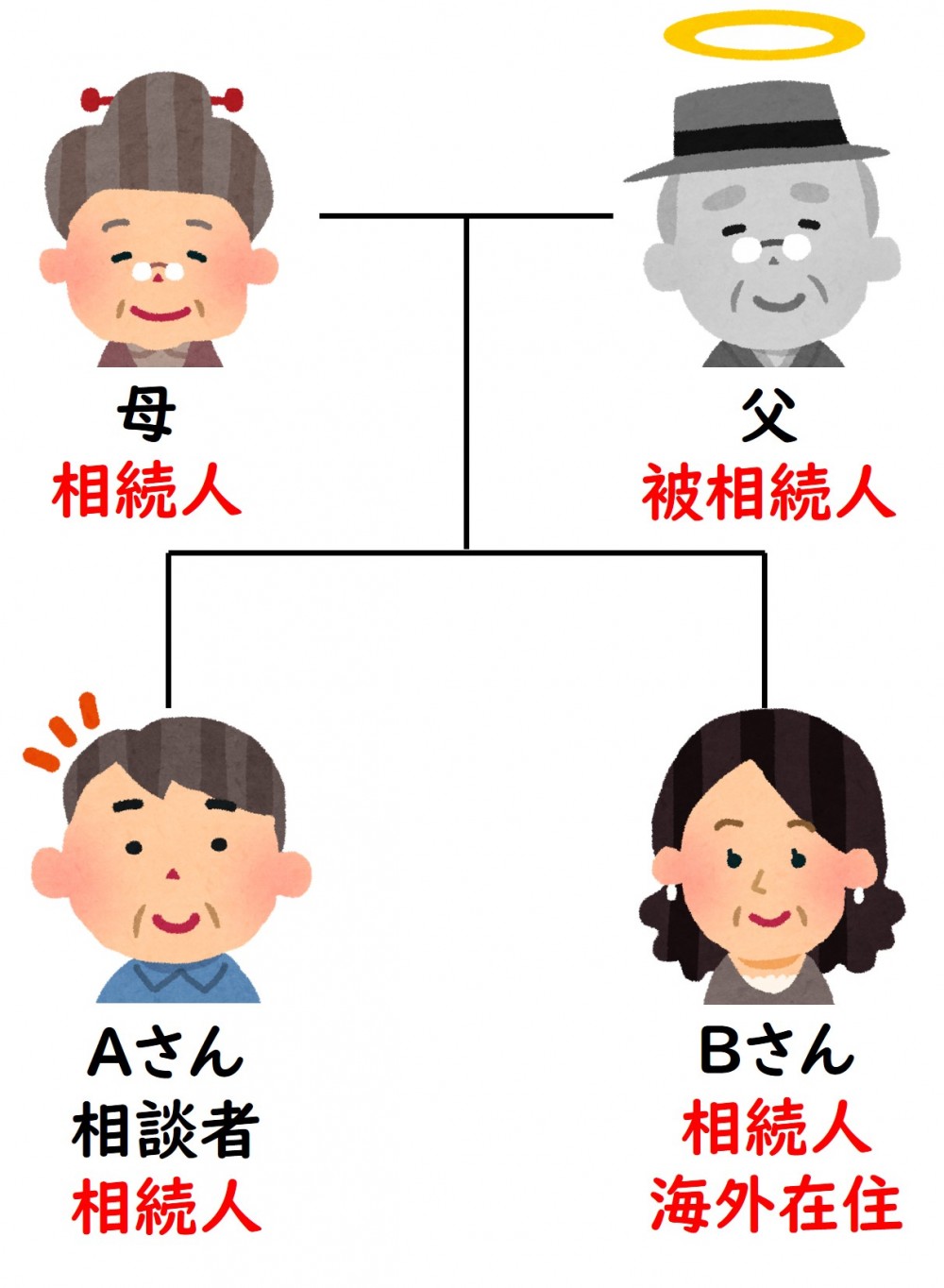

しかし、Bさんは海外在住のため、実印の代わりに直筆のサインをしてもらい、さらにサイン証明書をその国の日本大使館・日本領事館で取得する必要があります。または、日本に一時帰国される場合は、日本の公証役場でもサイン証明の取得は可能です。

ただ、Bさんは日本に帰国予定は無く、現地でサイン証明書を取得するのも時間と手間、費用がかかります。

そこでBさんだけが家庭裁判所での相続放棄の手続きをする事で手間を減らすことができます。

相続放棄の手続きではサイン証明は必要なく、認印のみで手続きを行うことができます。

Bさんが相続放棄をした場合、母が全て相続する内容の遺産分割協議書に、母とAさんがサインをして、母とAさんのみの印鑑証明書を添付するだけ手続きをすることが可能です。

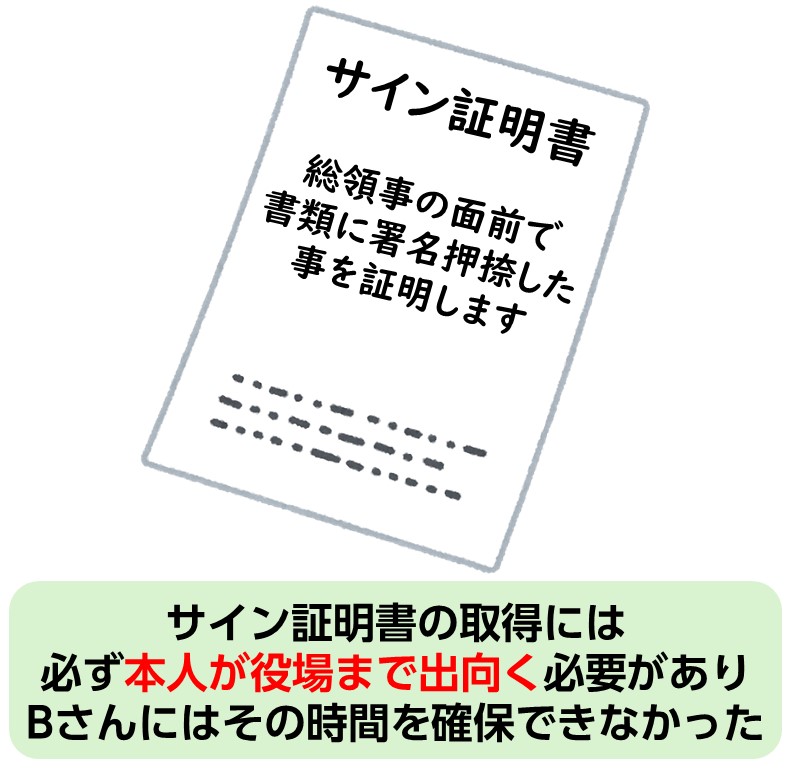

この説明に対し、Aさんから「私も相続放棄をした方が良いですか?」との質問がありました。

しかし、この方法を取ると大変な事態になります。

相続人には順位があり、子供が全て相続放棄をすると次の相続人は被相続人の両親になります。

今回の場合で言うとAさんとBさんが相続放棄をすると、父の両親が相続人となります。

そして、父の両親がすでに亡くなっている場合、次に父の兄弟や甥姪が相続人になります。

よって、AさんとBさんが相続放棄をしたとしても、母は父の両親や兄弟の誰かしらと遺産分割協議をしなければならなくなり、母が相続することに反対する人が出てくるかもしれません。

このことをご説明したところ、Bさんから「では僕だけでいいです」との返答があり、相続放棄はBさんのみで手続きを進めることになりました。

解決までの流れ

まず、必要な書類である戸籍、名寄帳、残高証明を集めるとともに、Bさんには相続放棄に必要な書類である相続放棄申述書等をメールで送りました。

Bさんはそれを印刷し、サインと認印を押し、発送してくださいました。

そして、弊所から管轄の家庭裁判所にBさんの相続放棄を提出し、受理されました。

その後、母とAさんには遺産分割協議書を送付し、押印していただきました。

書類がスムーズに集まったため、預貯金の名義変更と不動産の相続登記も順調に進みました。

不動産の売却に関しては、信頼している不動産業者と遺品整理業者をご紹介し、無事に引き継ぎが完了しました。

Bさんの「手間をかけたくない」という要望を叶えながら、相続手続きを完了できたのでした。

まとめ

今回は手間を減らすために相続放棄という方法を取りましたが、状況によってはサイン証明書を取得する方が良い場合もあります。

また、相続放棄には相続の開始を知ったときから3ヶ月という期限があるため、期限を超えてしまうと相続放棄は出来ません。

今回は、早くご相談していただいたため、相続放棄という選択肢がありました。

このように様々な選択肢の中から、ご相続手続きをしていただくため、なるべく早くご相談に来ていただきたいと思っております。

また、ご生前であれば、事前に遺言を残しておくことで手間と負担をさらに減らすことができますので、海外に相続人がいる場合は専門家にご相談していただくことをおすすめします。

専門家と聞くと、ハードルが高く感じられる方も多いですが、初回相談無料の事務所が多いですし、1度、気軽にご相談だけでもしていただくと、ご家族にとって最善のご相続手続きが出来るかもしれません。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

- 保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

- 専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

- 経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。