遺言を準備したほうがいいひとの特徴

遺言とは

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められており、せっかく準備した遺言も、書式に不備があるために、無効になってしまうというケースも多々あります。

遺言を作成する際に気を付けること

①全文を自筆で書くこと

②縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません(録音や映像は無効)

③日付、氏名も自筆で記入すること

④ 捺印をすること(認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです)

⑤ 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること

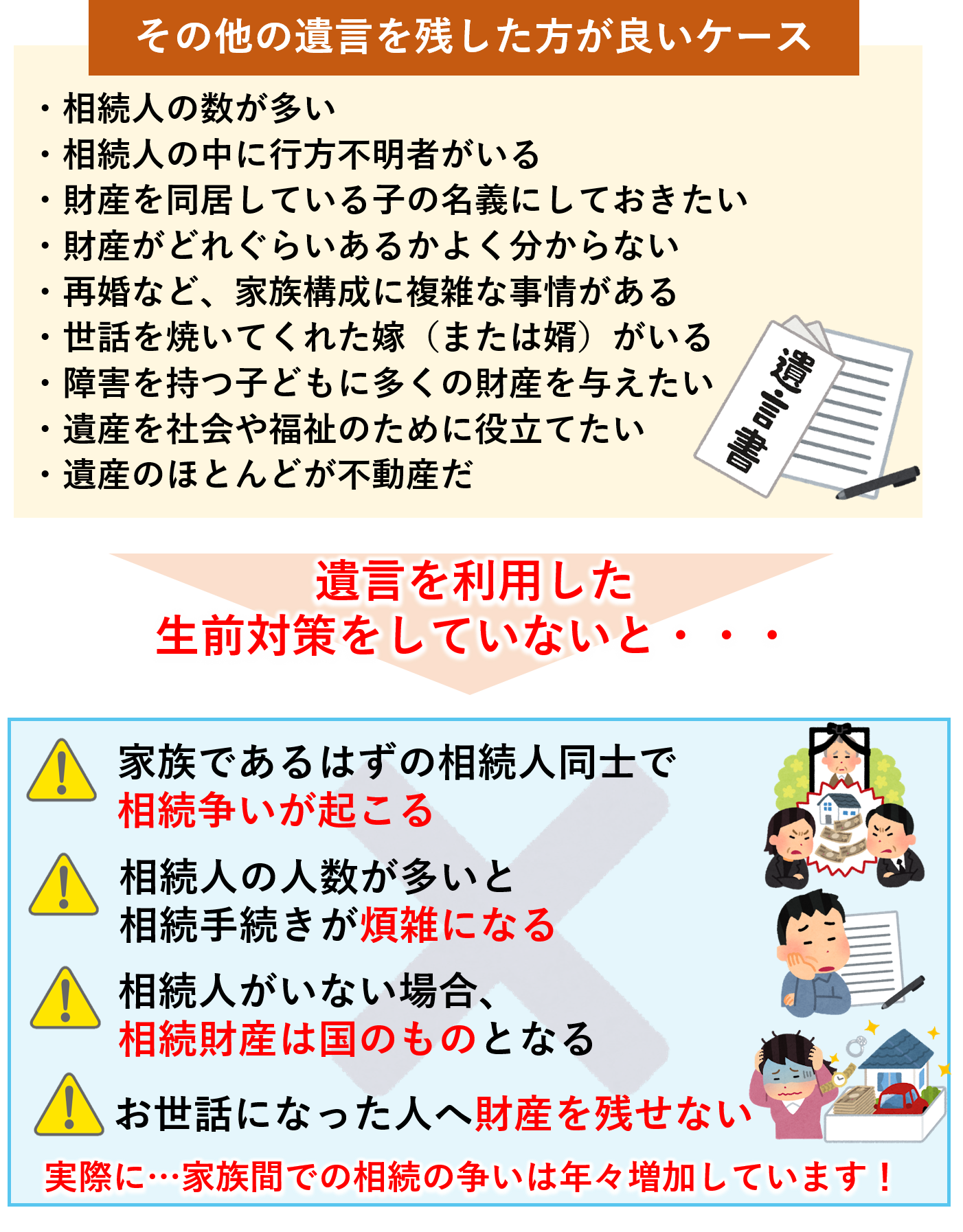

遺言を生前に準備したほうが良いケース

遺言は必ず作成しないといけないものなのか?

遺言は必ず用意しないといけないものではありません。

司法書士目線では、相続に立ち会う際に「遺言があればもっと手続きがスムーズだったのに」というケースに携わるケースが多く、もっと遺言を準備する人が増えると相続での揉め事や悩む人を減らせることが出来るかと思います。

必ず遺言を準備したほうがいいケース4つ

夫婦間に子供がいないケース

遺言を準備する方でよくある相談ケースは、「子どもがいない夫婦」です。

夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人になるケースがあります。その際は、相続人となる全員が遺産分割協議を行う必要があり、それをもとに遺産分割協議書を作成する必要があります。

被相続人の兄弟姉妹が相続人になっていると、普段から連絡を取っていないことから連絡に時間が掛かったり、相続トラブルに繋がってしまうこともあります。

また、相続人同士で仲が良くない場合や、疎遠でほとんど連絡を取っていない場合も、遺産分割協議においてトラブルになることも多数見受けられます。

生前のうちに夫婦間で遺言を準備しておくことで上記のようなリスクを下げることができますので、それぞれ相手に自身の財産を相続する遺言を準備することで、兄弟姉妹の相続トラブルを回避することに繋がります。

離婚歴があり、前妻(夫)子どもがいる

夫婦が離婚をした場合、「法律上は他人」となりますが、夫婦が離婚したからといって子どもとの親子関係は変わりません。

離婚後に元夫婦の一方が亡くなっても、元配偶者には相続権はありませんが、離婚した元配偶者との子どもには相続権が発生します。

判断能力がない相続人がいる(相続人に認知症、障がいの方がいる)

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人の誰かが認知症で判断能力のない人がいると、原則として遺産分割協議を行うことが出来ません。

特に高齢の方が相続人となっている場合、認知症になっていると、自分の考えや意見を発することができなくなってしまう状態であると判断されてしまうため、相続手続きを進めることが難しくなります。

特定の人に自分の財産を遺贈したい

特定の人に相続財産を遺贈というケースも遺言を準備しないといけません。

相続人に対する感謝を込めて相続財産を与える場合や、残された相続人の生活資本のために相続財産を与えたいといった理由もあります。

特定の相続人に財産を残すようなときは、遺言を書いた理由や経緯、ご自身の気持ちなどをあわせて書いておくことで、相続人間での無用なトラブルを未然に防げる可能性があります。

遺言は元気なうちに準備をしておきましょう

遺言は一度作成したら修正が出来ないということはなく、何度も書き直しをすることが可能です。

遺言の書き直しについて

現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。

当事務所の遺言作成の年齢

当事務所にご依頼いただいた方の遺言作成の平均年齢は75歳でした。早いうちから遺言を準備しておくことで、親族の負担は軽減できます。

遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

| 相続財産の価額 | サポート料金 |

|---|---|

| 2,000万円以下 | 165,000円 |

| 2,000万円超~4,000万円以下 | 220,000円 |

| 4,000万円超~6,000万円以下 | 275,000円 |

| 6,000万円超~8,000万円以下 | 330,000円 |

| 8,000万円超~1億円以下 | 385,000円 |

| 1億円超~ | 要見積もり |

※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。

※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。

遺言執行サポート

| サービス内容 | サポート料金 |

|---|---|

| 遺言執行サポート | 遺産総額の1.1%(最低報酬33万円~) |

※遺産額に関わらず、手数料は最低22万円からとなります。

※諸証明発行等の実費は別途ご負担願います。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

- 保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

- 専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

- 経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。