相続した土地が売れなかったらどうする?登記をせずに放置すると罰則?おすすめの対処方法とは

相続において、故人が所有していた土地を相続することがあります。アパートが建っていたり、活用できるような土地であればいいですが、資産価値がなく、売ることもできない土地を相続することになってしまった場合、対処に困ることになります。

そういった土地を相続することになってしまった場合、相続人同士で押し付け合いになり、相続登記がされなかったり、相続しても土地を放置したままといったケースも珍しくありませんでした。しかし、2024年度から相続登記が義務化され、相続した土地の管理が厳しく行われるようになったため、今後は土地を放置することもできなくなります。

本記事では、最新の相続における情報も含め、要らない土地を相続してしまった場合の対処方法をお伝えします。

相続登記義務化の変更点とは?罰則が適用される条件とは

相続登記の義務化が2024年からスタートしました。相続を知った日から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が発生します。そのため、相続をしたものの、登記をせずに放置しておくといった対応はできなくなりました。

制度が制定された背景には、これまで相続登記が適切にされず所有者不明土地が増加したため、土地の所有者責任を明確にすると共に、土地の活用をしていきたいといった意図があります。

相続登記の放置について、あまり厳しく追及されなかった事例であっても、今後は厳しく管理される可能性があります。もし土地を相続した場合は、できるだけはやく相続登記を行うようにしましょう。

要らない土地だけを手放せる?相続土地国庫帰属制度とは

相続における所有者不明土地に対する施策として、2023年度から相続土地国庫帰属制度もスタートしました。相続土地国庫帰属制度は、費用を支払うことで国に不要な土地を引き取ってもらうことができる制度です。

相続土地国庫帰属制度が利用できるようになったことで、必要な財産を相続しながら、不要な土地のみを手放すことができるようになりました。

相続土地国庫帰属制度利用の注意点とは

相続土地国庫帰属制度は、制度施行前に相続した土地にも適用できます。もし条件にあてはまるなら積極的に活用していきましょう。ただし、制度利用の注意点として、大きく2つ気を付けるポイントがあります。

利用できる土地に制限がある

相続土地国庫帰属制度は、利用できる土地に制限があります。国が引き取った土地は、その後も国が管理していくことになります。そのため、管理に手間がかかるような土地は対象外となります。

・境界が明確でない土地

・担保権が設定されている

・土壌が汚染されている

・共有者がいる

・建物がたっている

・急な勾配がある

上記のような土地は対象外となってしまいます。

費用が発生する

相続土地国庫帰属制度の利用には費用がかかります。まず審査の際に、審査手数料が必要となり、その後、審査を通過した場合は、負担金を収める必要があります。なお、審査手数料については、申請が不承認となった場合でも返還されないため注意が必要です。

土地を放置しておくと危険?土地の所有や管理不足が招くリスクとは

収益価値がなく、活用が難しい土地であっても、土地の維持・管理の責任は所有者にあります。要らない土地をわざわざ時間やお金をかけて管理することには抵抗があるという方も多いのではないでしょうか。

しかし、土地を放置しておくと、様々なリスクが発生する可能性があります。

金銭面のリスク

土地を所有することは、常に金銭的なリスクを抱えることになります。たとえ収益がない土地であっても、毎年固定資産税を支払う必要があります。

また、土地の維持、管理も費用と時間をかけて行う必要があります。もし管理を怠った場合、庭木が隣地に侵入したり、老朽化した建物が倒壊するなどして隣地に被害を与えてしまい、損害賠償を請求される可能性があります。

対人関係のトラブルが発生するリスク

相続によって要らない土地を所有し、放置することは、対人関係のトラブルに発展するリスクを抱えています。土地を放置することで荒れていき、境界が曖昧になって所有権争いが発生する、雑草等が獣害や害虫の原因になり周辺住民から苦情を入れられる可能性もあります。

また、要らない土地を相続する場合は、相続人にとっては負担となるため、相続人同士で土地の押し付け合いに発展することもあります。世代間をまたいでしまうと、権利関係は複雑になってしまい、ますます解決が困難となります。

犯罪に巻き込まれるリスク

土地を管理していないと、最悪の場合犯罪に巻き込まれてしまう可能性もあります。管理されていない土地は、不法投棄の標的になります。また倉庫や空き家がある場合、空き巣に入られる可能性もあります。最悪の場合、犯罪組織の拠点にされてしまうことも考えられます。

管理されていない土地は、犯罪発生リスクを高め、地域の治安悪化の要因となってしまう可能性があります。

要らない土地を確実に処分するための方法とは?おすすめの対処方法5選

要らない土地を所有することは、税金や維持・管理の負担が発生するばかりで、所有者にとってはマイナスにしかなりません。そのため、少しでも早く手放したいものですが、資産価値がない土地は、不動産会社でも扱ってもらえず、そもそも手放すことができない場合もあります。

ここでは、そんな処分に困った土地を手放すためにおすすめの方法を紹介します。

相続放棄

不要な土地が相続に含まれる場合にまず考えたいのが相続放棄です。相続放棄をすることで、相続人は土地を所有する責任から逃れることができます。

ただし、相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に行使する必要があります。また、相続放棄をした場合は、不要な土地のみを相続放棄するといった選択はできません。そのため、現金や株式等の資産がある場合は、相続後に土地だけを処分する方法を考えた方が良いでしょう。

寄付

いらない土地は、寄付をして手放すこともできます。自治体だったり、森林組合や農地中間管理機構といった法人は土地の寄付を受け付けています。

注意点として、寄付を受け付けている土地は多くの場合条件があります。例えば、自治体等は、引き取り後に公共地に活用できるような土地しか受け付けてもらうことができません。寄付をしたい場合は、まずは対象の法人等に受け付けてもらえるかを確認してみましょう。

周辺住民に譲渡

いらない土地は周辺住民に譲渡するといった方法もあります。引き受ける側にとっては、土地が広がり価値が上がる、土地活用の選択肢が広がるといったメリットがあるので、実は受けいれて貰えやすい提案となります。

もし周辺住民の連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得して連絡先住所を調べることができます。

引き取り業者に依頼

通常の不動産取引で買い手が見つからない場合は、専門の引き取り業者に依頼することを検討しましょう。引き取り業者は、独自の取り引きルートやノウハウを持っているため、不動産会社に断られたり、寄付等が断られた土地であっても、引き受けてくれる可能性があります。

ただし、引き取り業者の中には、困っている依頼主の足元をみて不当に高い料金を請求したり、原野商法といった詐欺行為に誘導する業者もいるため注意しましょう。

マッチングサービス

不動産においても、最近では個人間でのマッチングサービスを利用する人が増えています。マッチングサービスに登録することで、通常の不動産取り引きではアプローチできなかった買い手に情報を発信することができます。

また、マッチングサービスでは、自分の好きな価格で売却ができます。買い手が見つかるまで時間がかかる可能性もありますが、少しでも高く売却したいという方は、まずは登録だけでも済ませておくといいでしょう。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

日頃から不動産取引になじみがない相続人にとって、不要な土地の相続は困難な課題となります。ぜひ本記事を参考に、自分にあった対処法を見つけてください。また、解決が難しい場合は、専門家に相談してみましょう。相続に豊富な知識と経験をもつ専門家を味方にすることで、複雑な問題の解決にきっと役立ちます。

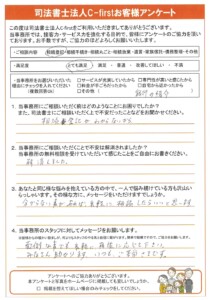

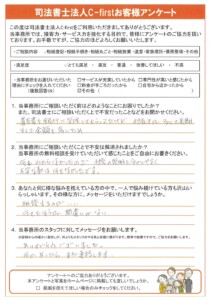

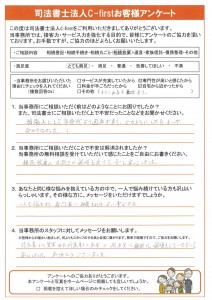

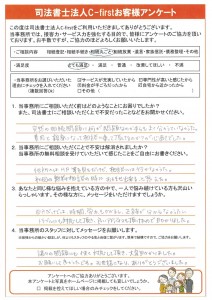

相続手続き丸ごとサポートの無料相談実施中!

.jpg)

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

- 保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

- 専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

- 経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。