兄弟には遺留分がない?兄弟間の相続について司法書士が解説!

相続は、誰にでも訪れる可能性がある重要なテーマですが、特に兄弟間での相続に関しては誤解やトラブルを起こしがちです。

相続時に兄弟間・親族間でトラブルを起こさないためにも正しい知識と準備が必要になってきます。

本記事では、遺留分の基本について、兄弟が相続分をもらえる方法など兄弟間で起きうる複雑な相続について詳しく解説していきます!

兄弟は「遺留分」をもらえるの?

結論、兄弟に遺留分はもらえません。

「遺留分」とは、一定の相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。

たとえば、父親が遺言書で第三者に財産を渡すよう指定すれば、遺された配偶者や子どもたちの生活が立ち行かなくなる可能性があります。 そこで、民法では配偶者や子どもに最低限の遺産相続を求める権利を認めています。 これが遺留分制度になります。

では、なぜ兄弟に遺留分がないかといいますと、相続人には優先順位があるからです。

第1順位は子供などの直系卑属、第2順位は親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっています。

第1順位の人が相続人になれば、第2順位以下の人たちは相続人になることはありません。したがって、直系卑属(第一順位)も直系尊属(第二順位)もいないケースに限って、兄弟姉妹が相続人となることができますが、これは稀なケースにあたります。

ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。その理由としては、兄弟姉妹は亡くなった人との血縁関係や生活関係が子や親などより遠いこと、相続人になることの必然性が乏しいことが挙げられます。

では、結局は誰が遺留分をもらうことができるのでしょうか?

遺留分をもらえるのは誰?

よって遺留分をもらえるのは多くの場合は配偶者と子供になります。

遺留分をもらえる場合の割合についてはこちらの通りです。

遺留分の割合

配偶者だけの場合>>相続人が配偶者だけの場合、法定相続分の1/2が遺留分となります。

配偶者と子供だけの場合>>相続人が配偶者と子供1人の場合、法定相続分はそれぞれ1/2が遺留分になります。

配偶者と直系尊属の場合>>相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属(父母など)1/3に遺留分になります。

配偶者と兄弟姉妹の場合>>相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が遺留分になります。

兄弟が遺留分をもらえないのはなぜ?

被相続人の配偶者や子・親には遺留分が認められているのに、なぜ兄弟には遺留分が認められていないのでしょうか。

兄弟に遺留分が認められていない理由は主に3つあると考えられています。

①相続において優先順位が低い

先ほど述べた通り、法定相続人の順位のなかで「兄弟」や「姉妹」に関しては一番下の順位になっています。相続順位からみると子供や親よりも遠い関係になります。相続順位は民法によって第1順位は子供、第2順位が父母、被相続人の兄弟姉妹は第3順位の相続人と定められています。

また、相続順位は次世代への資産承継が基本となっているため、子供の次は孫、孫の次はひ孫の承継が基本となり、直系の子孫がいない場合に限り、父母や祖父母が相続人となります。つまり、直系血族による相続を大前提としているため、優先度の低い兄弟姉妹は相続割合(法定相続分)も低く、遺留分もないという考え方です。

なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

②代襲相続になってしまう可能性がある

代襲相続というのは、例えば相続人になるはずだった兄弟が亡くなっていた場合に、代わりにその子(被相続人から見た姪や甥)が相続人になるということです。被相続人がせっかく遺言でお世話になった人に財産をあげるという遺言を書いても、遠い親戚である姪や甥にその内容を覆されてしまったらおかしいですよね。

そういった被相続人の意思が反映されない場合が生まれてしまう点からも兄弟の留意分はないことが重要だったりします。

③生活や経済面で影響を受けにくい

多くの場合、兄弟は生計が別になっている場合が多いことから、相続できなかったからといって急に生活に困るということは考えにくいと思います。それに比べて、配偶者や子・親は被相続人と一緒に暮らしている場合が多いこともあり、亡くなった後に経済的に困る可能性が高いと考えられます。

しかし、何らかの事情で一緒に暮らしていたり生活費の援助があったりする場合には、兄弟が亡くなること生計に支障をきたす状態にあることもあります。こういった場合には、遺言を作成して確実に兄弟に財産を残す準備をしておいたり、生前に贈与をしておいたりと、相続が発生する前に対策をとっておくことが必要です。

生計が別であることが多い兄弟は、兄弟が亡くなったことにより経済的に困窮するとは考えづらいので、事前に対策をしていない限り、財産をもらうことはない仕組みになっています。

兄弟が相続分をもらうには?

兄弟に遺留分が渡らない理由は分かったとしても、兄弟の介抱をしていた、兄弟間の事情でたくさん援助していたなど、分け前を主張したいというケースがたくさんあると思います。しかし、これに関しては法律で決まっていることですので、遺留分をもらえない事実は変わりありません。

ですが、そんな方のために兄弟が遺留分をもらえなくても、相続分を主張できるケースというものは存在します。

実は被相続人への貢献度によってはある程度の取り分を主張できます場合があります。また、遺留分を知らずに遺言書を作成する方もおられるため、被相続人が生前のうちに対策しておけば遺産を受け取れる可能性も高くなるでしょう。具体的には次のような方法があるので、ぜひ参考にしてください。

遺留分に配慮した「遺言書」を作成してもらう

兄弟が分け前を法的に主張できるのは、被相続人に「遺言書」を書いてもらうことです。

遺留分を知らなかったために偏った遺産配分にしてしまう遺言者も少なくないです。

相続や遺留分について、一度は兄弟姉妹で話し合ってみることがおすすめです。生前にしかできない対策ですが、兄弟姉妹に遺留分がないとわかれば、遺産配分を考え直してもらえる可能性があります。

遺言書の無効を主張する

相続人や受遺者全員の同意があれば、遺言書を無効として遺産分割協議に移行することができます。

また、遺言書は正しく書かないと法的効力を持たないので、正しく書けていないかどうかしっかり確認してみることもしてみるといいかもしてないですね。

<遺言書が無効になる場合>

・遺言書の要件を満たしていない

・判断力が低下した状態で書かれている

・偽造や変造が認められる …etc.

遺言書の有効・無効については難しい判断になるケースもあるため、専門家にも相談しておくとよいでしょう。

兄弟間のトラブルを避けるために

相続において一番面倒になるのは、相続人間のトラブルです。

相続におけるトラブルを未然に防ぐために、以下のポイントが重要になってきます。

〇遺言書の作成でトラブル回避!

遺言書を作成することで、故人の意志を明確にし兄弟間の誤解を防ぎます。

正しく書くことで法的効力を持ち、円満な相続をすることが可能になります。

〇事前の話し合いで解決!

相続について家族全員で事前に話し合うことで、意見の相違を早期に解消できます。

特別な事情がある場合や、同意が必要な場合は早期の話し合いをすることで、トラブル解消につながります。

〇専門家の助言を受けて相談!

相続に関する法律は複雑です。専門家に相談することで、正確な情報とアドバイスを得ることができます。

法的な事実を知ったうえで親族で相談することも、議論を進めるにあたり大切になります。

無料相談のご案内

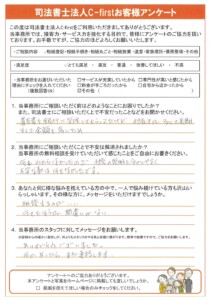

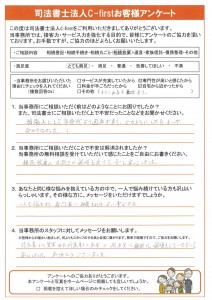

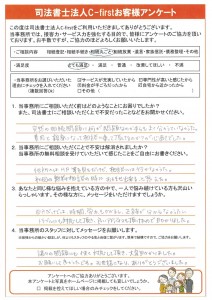

当事務所では遺言の無料相談実施中!

岸和田で「相続の相談実績4000件以上」のシーファースト相続相談窓口

岸和田で「相続の相談実績4000件以上」のシーファースト相続相談窓口

兄弟間での相続・トラブル回避のための相談など、様々な相談内容に対応しております。

当事務所は「遺言コンサルティングサポート」もおこなっております。

お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しておりますので、是非一度ご相談ください!

当事務所のサポート料金

遺言コンサルティングサポートプラン

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

| 相続財産の価額 | サポート料金 |

|---|---|

| 2,000万円以下 | 165,000円 |

| 2,000万円超~4,000万円以下 | 220,000円 |

| 4,000万円超~6,000万円以下 | 275,000円 |

| 6,000万円超~8,000万円以下 | 330,000円 |

| 8,000万円超~1億円以下 | 385,000円 |

| 1億円超~ | 要見積もり |

※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。

※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。

遺言執行サポート

| サービス内容 | サポート料金 |

|---|---|

| 遺言執行サポート | 遺産総額の1.1%(最低報酬33万円~) |

※遺産額に関わらず、手数料は最低33万円からとなります。

※諸証明発行等の実費は別途ご負担願います。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

- 保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

- 専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

- 経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。